こんにちは、院長の葉です。

6月に入り雨模様が続くこの時期は、

なんとなく気分がすぐれない日も

あるかもしれません。

そんな気だるさから、

普段は当たり前に行っている習慣を

疎かにしてしまうと、

健康状態が悪化するリスクを

招くことがあります。

そのリスクのひとつが「歯石」です。

日々の歯みがきが不十分だと

歯に付着した歯垢(プラーク)が

やがて歯石となり、

色々な害を引き起こします。

中には

「歯石を自分で取り除いている」

という人もいるかもしれませんが、

この行為は効果が無く、

むしろ危険を伴うため注意が必要です!

◆毒性があるのは歯石ではなく、

歯石につく◯◯!

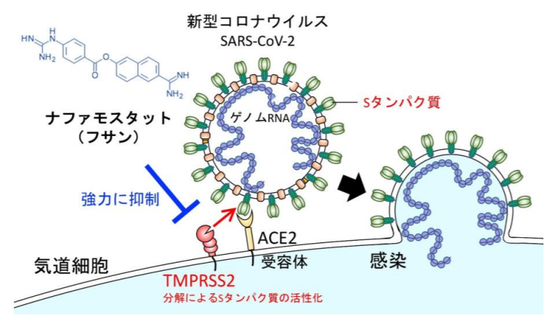

歯石とは、

歯の周囲に溜まった

細菌の塊である歯垢(プラーク)が

だ液に含まれるミネラル成分によって

石のように硬くなり、蓄積したものです。

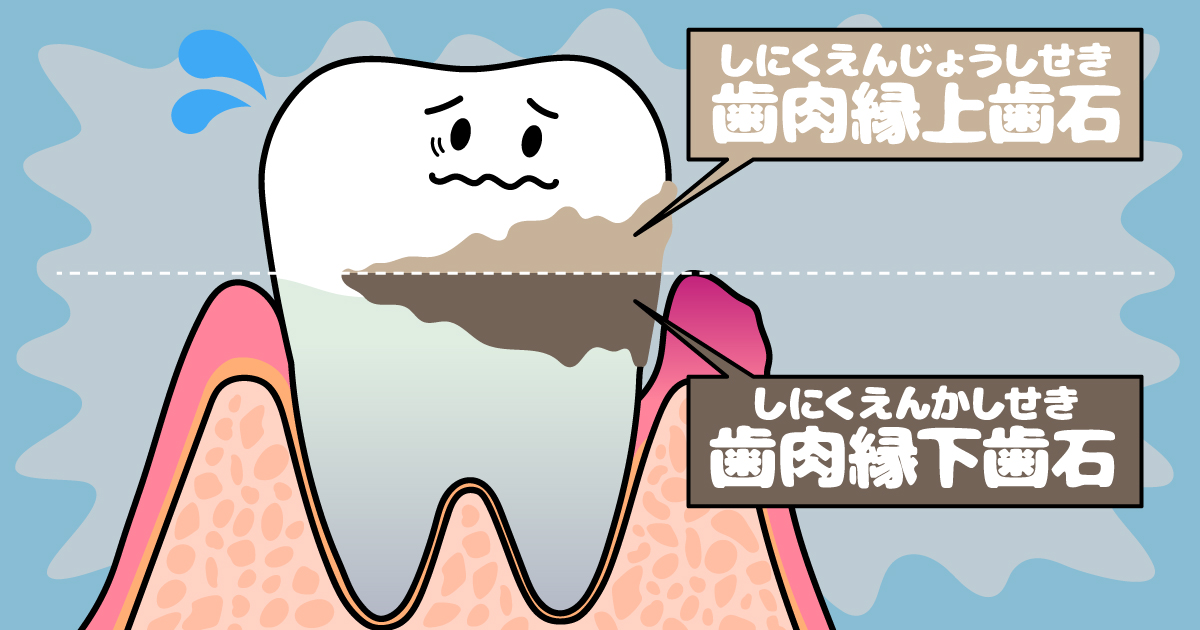

歯石には大きく分けて、

目に見える黄白色の

「歯肉縁上歯石(しにくえんじょうしせき)」と、

歯ぐきの下に隠れている、黒っぽい

「歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき)」があります。

この歯石自体に毒性はありませんが、

お口の健康のためには

取り除くことが必須です。

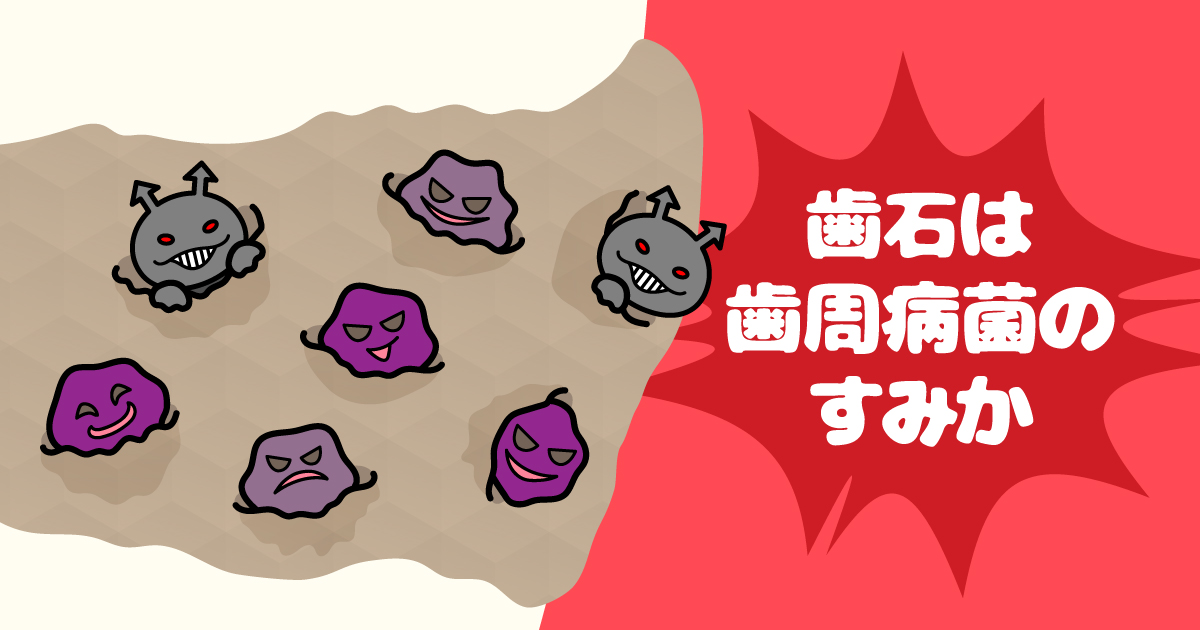

その理由は、

ざらざらした歯石の表面が

細菌の繁殖にはうってつけの環境であり、

この細菌が、歯や歯ぐきに

悪影響を及ぼしてしまうからです。

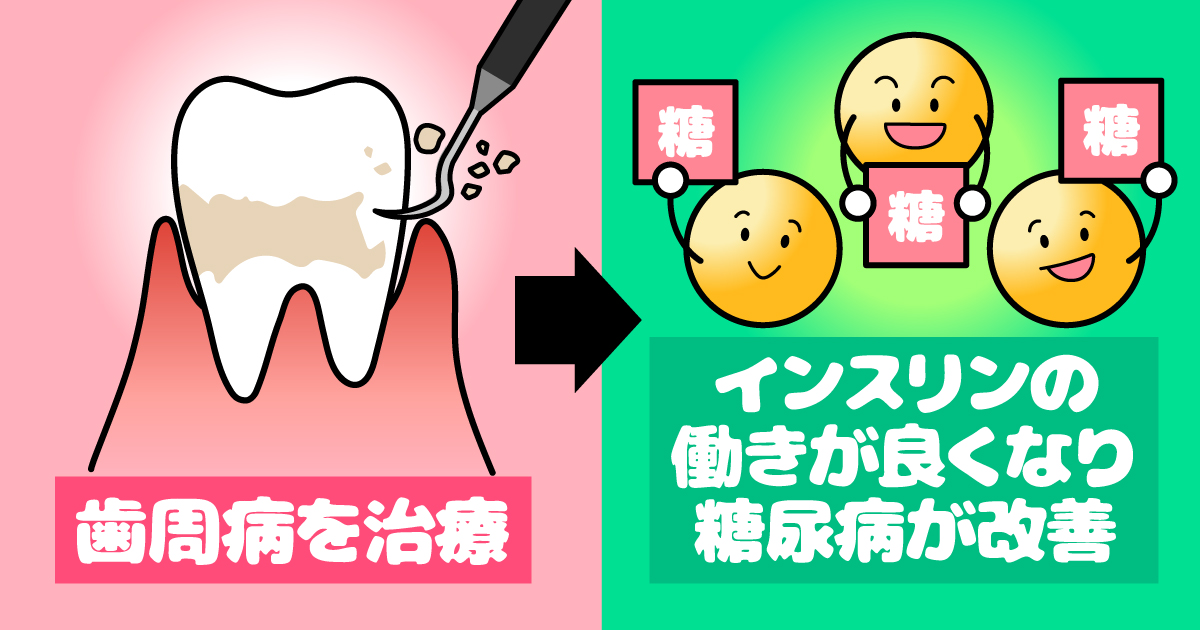

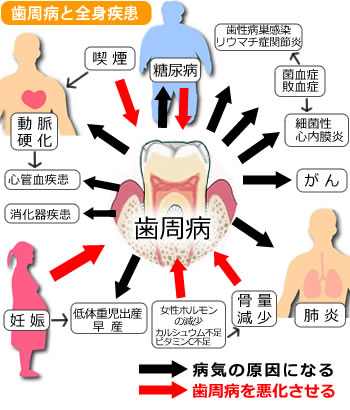

◆歯石を放置するとこんなことが…!

細菌だらけの歯石を

除去しないまま放置すると、

やがて歯周病が悪化する

原因となります。

歯石の表面の凹凸に入り込んでいる細菌は、

通常の歯みがきでは完全に除去できません。

その結果、歯石がついた周囲の歯ぐきで

炎症が起こって腫れてしまい、

歯と歯ぐきの間のみぞ(歯周ポケット)が深くなります。

この環境下で歯周病菌が増えることで、

歯周病が悪化していきます。

さらに、歯周病菌は

悪臭を伴うガスを放つため、

口臭も強くなってしまいます。

これらを回避するためには、

細菌のすみかとなる歯石を

早めに取り除くことが肝心です。

◆絶対やめた方がいい…

自分で歯石を取る危険性とは?

歯石を早く取ったほうがいい、となると、

「自分で歯石を取ってしまおう!」

と考える人もいるかもしれません。

しかし、自分で歯石を取ろうとすると

歯や歯ぐきを傷つけることになり、

歯石を全て取ることも不可能です。

また、取り残された歯石に付着した細菌は、

変わらず毒素を出し続けるため、

歯周病や口臭が確実に悪化します。

このように逆効果にしかならないため、

自分で歯石を除去する

メリットはありません。

これらの理由から、

歯石を自分で取ることは絶対に避けましょう。

◆歯石の害、どうしたら食い止められる?

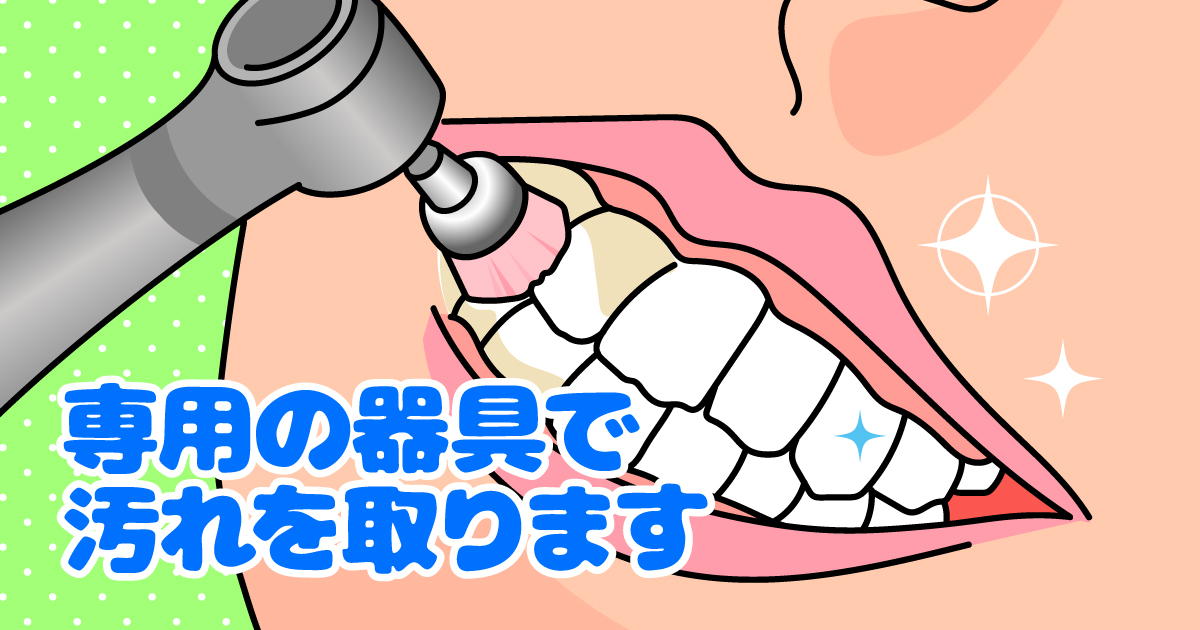

歯石への最善の対処法、

それはズバリ、

「定期的に歯科医院で取ってもらうこと」です。

歯石は一度取った後も、

お口の中のプラークが再び歯石となり、

繰り返し付着してしまいます。

そのため、一般的には

3~6か月に一度のペースで

定期的に歯石取りに通い、

きれいな状態を保つことをおすすめします。

お口の悩みのタネとなる歯石を

歯科医院で安全かつきれいに取り除き、

健康な歯ぐきを維持していきましょう!

医療法人社団 ハートデンタルクリニック

〒885-0031

宮崎県都城市天神町19街区21号

TEL:0986-58-7700

URL:https://heartdental.net/

Googleマップ:https://goo.gl/maps/yw2nLxy4g5DYhZus7