フッ素配合歯みがき剤は、むし歯予防が期待できる重要なアイテムです。せっかく使うなら、しっかり効果をきかせてむし歯を予防したいですよね。今回は、最新情報に即した、より効果を発揮させるための使い方をご紹介します。

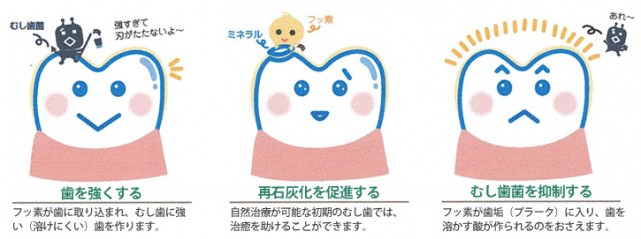

フッ素配合歯みがき剤がおすすめな理由

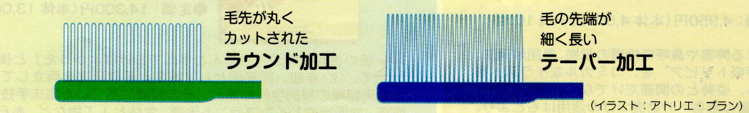

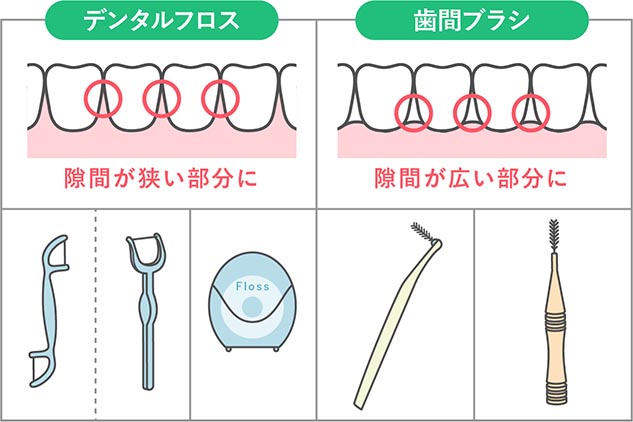

むし歯になりやすい場所は、「奥歯の満」「歯と歯のあいだ」「歯と歯ぐきの境目」など、みがきにくく、毛先が届きにくいところです。しかも、多くのむし歯は歯ブラシの毛の太さよりも、狭い際間から発生します。

そのため、単に歯ブラシで歯をみがくだけではむし歯予防は困難であり、歯質の強化と再石灰化の促進というむし歯予防の効果が認められているフッ素配合歯みがき剤を用いることが重要です。

むし歯予防効果を高める3大原則

1つ目は、むし歯になりやすいところへ歯みがき剤を届けること。2つ目は、推奨されている濃度のものを使用すること。3つ目は、適正な使用量を用いること。

フッ素配合歯みがき剤は、「歯が生えてから2歳」「3〜5歳」「6歳〜成人・高齢者」別に推奨される濃度と使用量が異なりまず。これらは有効性が確認されており、かつ安全性に配慮されたものです。

効果を出したいなら、こう使う!

・1日2回は歯みがきを(そのうち1回は就寝前に)

歯の表面にとどまったフッ素は、徐々に少なくなるため、歯みがきは1回より2回のほうがフッ素量を維持できます。また、就寝中はフッ素が流れにくいため、フッ素を長時間お口の中にとどめておけます。

・歯ブランを軽く湿らせる

適度な水分がないと、歯みがき剤が歯と歯のあいだなどへ届きにくくなってしまいます。反対に水分が多いと、歯みがき剤が薄まりフッ素濃度が低下するため、湿らせたあとは歯ブラシを軽く振って水を切ってください。

・むし歯リスクの高いところからみがく

フッ素は、歯みがき中に唾液で徐々に薄まります。薄まる前の高い濃度のフッ素を届けるために、むし歯リスクが高い歯からみがきましょう。

・歯みがき時間は2分程度

フッ素が歯に十分に反応するには2分ほどかかります。途中で吐き出さずに歯みがき剤を2分程度で歯面全体に届けましょう。また、せっかく歯面に届けられたフッ素が流れ落ちないように、すすぎは少量の水で1回にしましょう。

引用参考文献:nico2023年5月