皆さんは「口腔機能低下症(こうくうきのうていかしょう)」という言葉を聞いたことがありますか?

少し難しく聞こえますが、簡単にいうと お口の働きが年齢や体調の変化で少しずつ弱っていくこと をいいます。

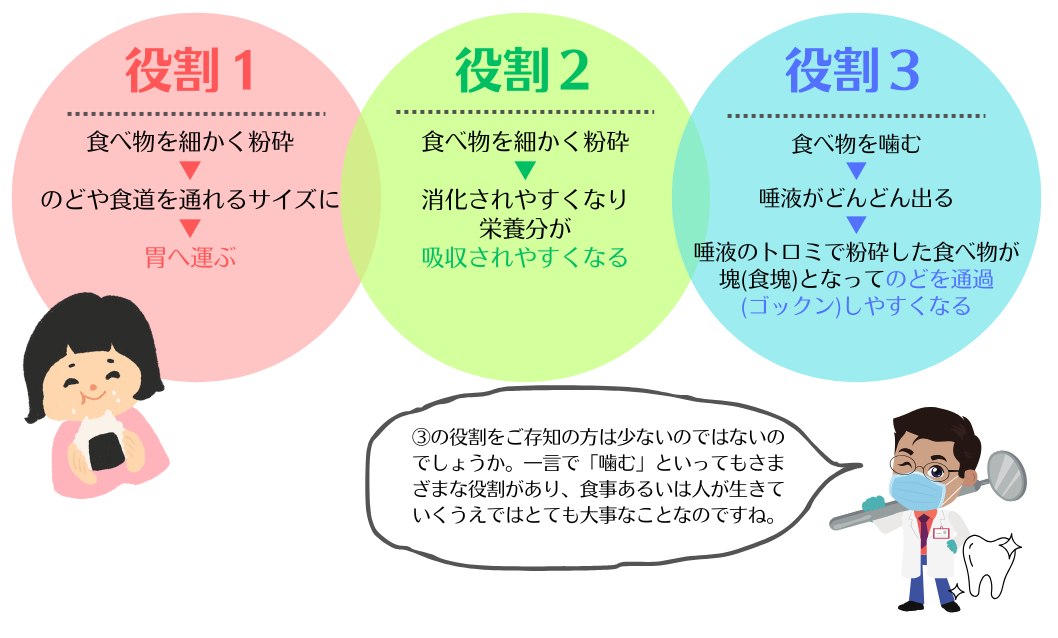

食べること、話すこと、笑うこと――これらはすべてお口の大切な役割。

その力が弱まると、毎日の生活にも影響が出てしまいます。

こんな症状ありませんか?

✅食べ物を噛みにくくなった

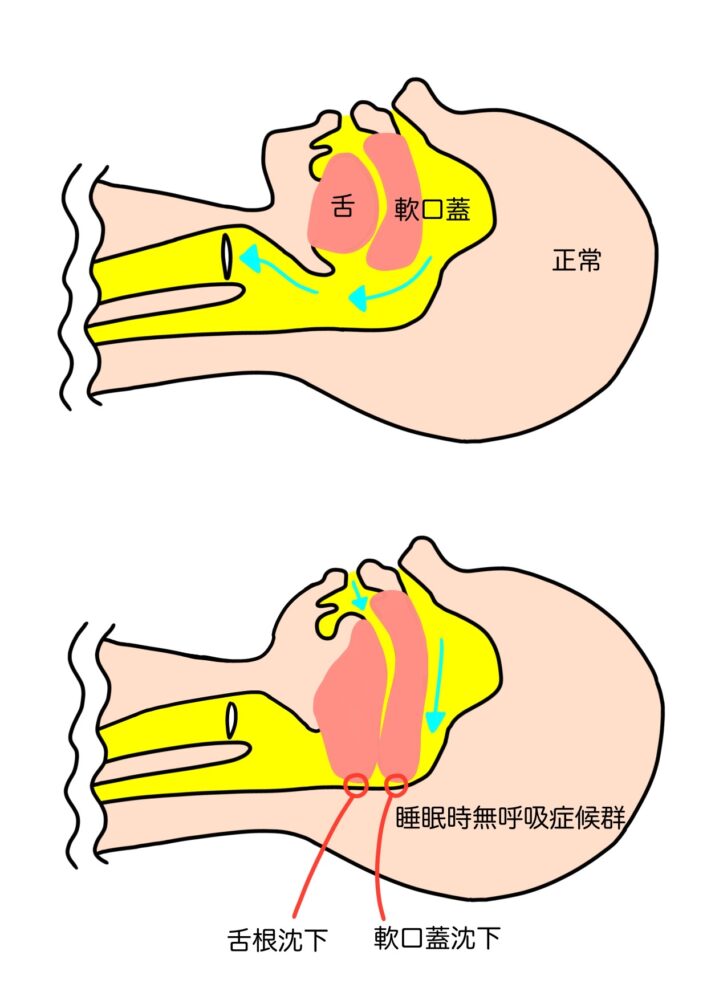

✅飲み込みにくくて、むせやすい

✅発音がはっきりしなくなった

✅口がよく乾く

✅硬い物を避けるようになった

✅食事に時間がかかる

「年のせいかな」と思いがちですが、実はこれが口腔機能低下症のサインかもしれません。

放っておくとどうなるの?

お口の力が弱まると、次のようなことにつながります。

✅栄養がとりにくくなり、体力が落ちる

✅むせやすくなり、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)のリスクが高まる

✅会話がしにくくなり、人と話すのがおっくうになる

つまり、お口の元気がなくなると 体も心も元気をなくしてしまう 可能性があるのです。

歯科医院でできること

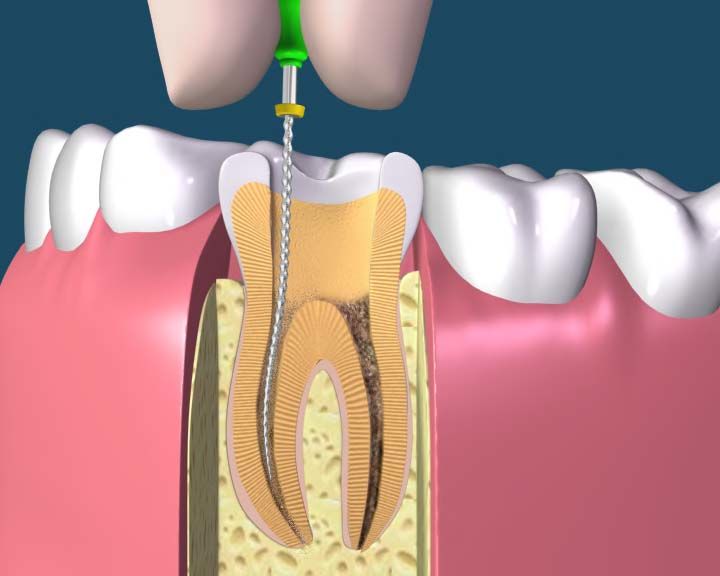

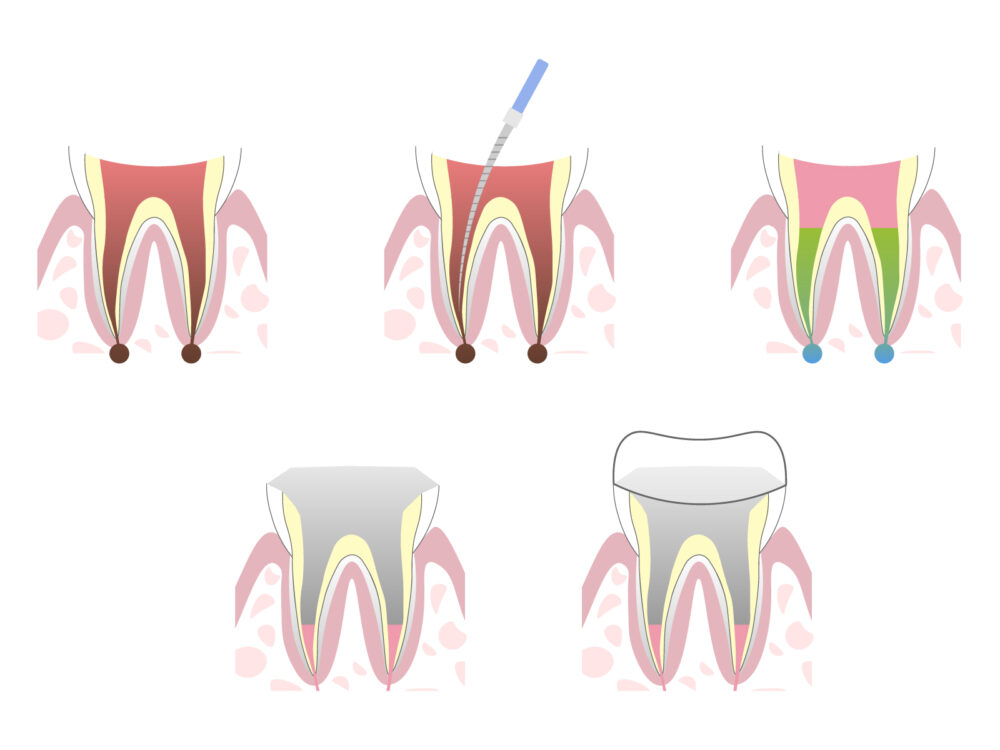

口腔機能低下症は、歯科医院でのチェックで早めに気づくことができます。

検査では、噛む力や飲み込む力、舌や唇の動き、唾液の量などを調べます。

必要に応じて

✅義歯(入れ歯)の調整

✅舌や唇のトレーニング

✅お口のリハビリ なども行います。

ご家庭でできる予防法

お口の機能は、毎日の生活で守ることができます。

✅よく噛む習慣を大切にする(やわらかい物ばかりにしない)

✅舌の運動(舌を回したり、舌を前に出したり)

✅発音トレーニング(「パ・タ・カ・ラ」と声を出す体操)

✅唇をしっかり閉じる運動(口をすぼめる、ブクブクうがい)

✅水分をしっかりとる

これらを続けることで、お口の元気を保ちやすくなります。

まとめ

口腔機能低下症は「歯の病気」ではなく、お口全体の働きが少しずつ弱っていくことです。

「噛みにくい」「飲み込みにくい」などのサインを感じたら、ぜひ早めに歯科で相談してください。

お口の健康は、体の健康、そして毎日の楽しみに直結しています。

歯科医院は お口の“元気”を守るパートナーです。

引用参考文献:nico2025年7月