まず歯と接している部分の歯ぐきの細胞が、プラークの毒素によって破壊されると、歯と歯ぐきの間にすき間ができます。

これが、いわゆる 「 歯周ポケット 」 ですが、そのすき間は剥がれてできたわけではなく、歯肉上皮細胞どうしが離れてできる亀裂なのです。

なので、亀裂の断面から体内に細菌が侵入しないように、歯肉の細胞がどんどん歯の根元の方へと下がっていきます。

そして、その細胞がまたプラークにより破壊されると、さらに歯肉の細胞が根元の方へと下がっていきます。

このため、プラークを放っておくと歯周ポケットが深くなっていくのです。

※ この記事は 「 月刊 歯科衛生士 」 2015年 1月号 を参考に記載しています ^^

むし歯の原因の1つでもありますが、歯ぐきの腫れの原因の1つに 「 プラーク 」 の毒素があります。

プラークとは、歯の表面に見られる付着物のことで、以前から 「 歯垢;しこう 」 「 歯苔;したい 」 とも呼ばれていました。

しかし、その後の研究により

プラークとは、歯の汚れや垢というよりも細菌がパックされたもの

ということが分かってきました。

つまり、プラークはむし歯や歯周病の原因となる最近の塊なのです。

これは、最近の塊ですがプラーク1mgあたりには何と10億個もの細菌が存在するといわれています。

ということは、ツマヨウジの先に目に見える程度のプラークをとると、そこにはおそらく数百億個の細菌がくっついていることになります。

プラークの話をする時によくでてくる言葉に

「 バイオフィルム 」

があります。

これはヌルヌルした気質(菌体外多糖と粘液層)と水のあるところに形成されます。

身近な例としては、台所の排水口に見られる 「 ヌメリ 」があげられます。

この 「 バイオフィルム 」 は口の中でも形成されます。

プラークとも似ていますが、ちょっと違うのは

“ バイオフィルムは最近どうしが情報を伝達し合いながら生きている ”

という点です。

プラークとバイオフィルムには、ちょっとした定義の違いはありますが

「 デンタルプラークは口腔内に形成されるバイオフィルム 」

ともいわれています。

なので、広い意味では、プラークもバイオフィルムも同じもの、といえます ^^

※ この記事は 「 月刊 歯科衛生士 」 2015年 1月号 を参考に記載しています ^^

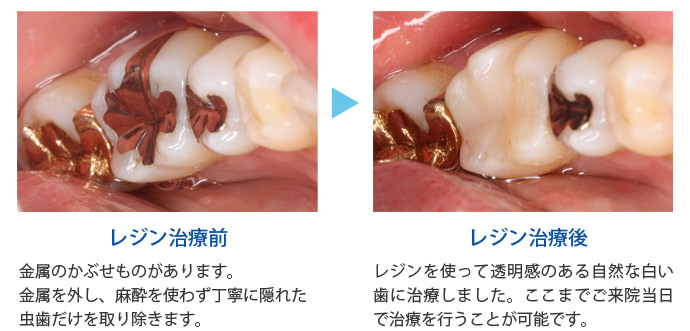

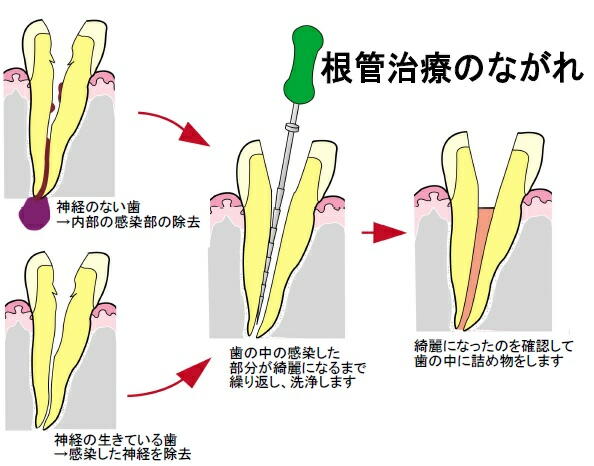

患者さまが歯科治療で疑問に思うことの1つに、まずこれがあると思います。

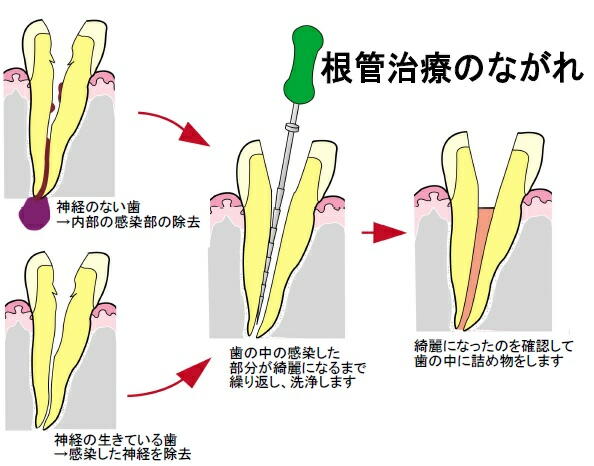

『 根の治療が長くかかるな~??? 』

治療する歯が、今まで根の治療をしたことがなく根管内が感染していない場合は、炎症が落ち着くまでの回数も通常4~5回程度が多いです。

ただ、化膿して歯ぐきが腫れたりして感染してからの処置の場合は、毎回根管内をきれいにし、膿が早くなくなるような薬を入れますが、正直何回で終了とははっきり言えません!

以前薬をつめてある根管では、その堅く固まった薬をまず取り除かなければならないために、どうしても時間がかかるのです。

そのあとで、薬をしっかりすき間なくつめるために根管を拡大するのですが、複雑に曲がっていたりすると機械ですべて拡大することができず、手用器具で少しずつ拡大するために時間がかかるのです。

また前歯は根管数はだいたい1つですが、奥歯になると2つ~4つの根管数あるため、その根管数だけ2~4倍時間もかかるのです。

さらに、その方の状態でも回数変わりますが、同じ方でも極端に言えば、1本1本の歯の状態によっても回数は大きく変わりますので。。。

これが歯科医院への大きな不満の1つになっていることは分かっているのですが、これだけは何ともできないというかご理解いただきたいのです。

また治療が長期間になって痛みもないため、中断される場合もあると思いますが、次に痛みが出ると、また最初から治療費や治療期間が必要になるため無駄になります。

また最悪の場合は、抜歯になる可能性もあるので、せめて根の治療中だけは中断しないようにお願いいたします。 ^^

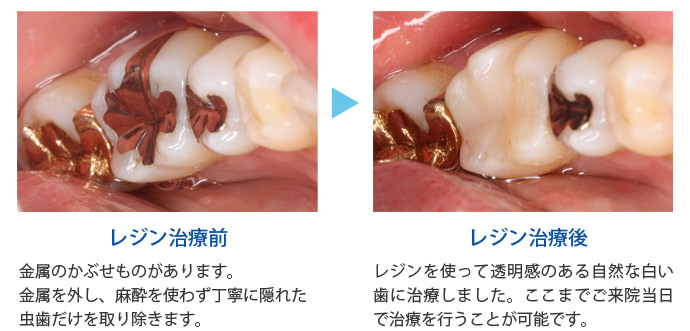

白い治療の魅力って?

白い詰め物の治療として知られるコンポジットレジン修復。いまや、接着技術を用いたこの治療法なしでは患者さんのご希望に応えることができないほど、歯科治療にとって必要不可欠な治療法になっています。

患者さんにとってうれしいメリットは、なんといっても詰め物が目立たないこと。しかも、その日に治療が終わります。

コンポジットレジンを使う治療では、材料を直接歯に詰めたり盛ったりして修復します。そのため金属やセラミックの詰め物のように、型を取って制作する必要がありません。型取り後、装着のために再度来院せずにすみ、白い治療がその場ですむことはコンポジットレジン修復の大きな魅力でしょう。

そしてもうひとつ大きなメリットがあります。それは、みなさんが苦手な、歯を削るキーンというタービン音をあまり聞かなくてすむことです。

コンポジットレジン修復では、接着技術という、歯と材料がピタリとくっつく方法を使います。詰め物が取れないように穴の形を削って拡げる必要がなく、削る量をぐっと少なくすることができます。治療後の歯の寿命にとってよいのはもちろん、歯医者嫌いの元凶になっている「歯を削る音」を最小限に抑えられるのです。こうした特徴をもつ治療は、じつは現代が生んだハイテク材料に支えられています。

定期的なメインテナンスで治療長持ち!

材料の成熟とともに、治療の裾野は一気に広がりました。現在では、小さなむし歯の治療から、かなり大きく欠けた歯を審美的に修復する治療まで、幅広く用いられています。

このように応用範囲が広いコンポジットレジン修復ですが、残念ながら欠損やむし歯の病巣の範囲があまりに大きいと、きちんと歯を削って被せ物をするなどして治療する方法を選択したほうが適切な場合もあります。

そこで、大きな治療が必要になるまで放置をせず、より小さな治療ですむように、また新たな治療が必要にならないように、治療後は定期的なメインテナンスをはじめましょう。日ごろから歯科医院でクリーニングを受けていると、治療後のきれいな状態が長続きします。また修復箇所の摩擦など、ご自分では気づくのが難しい治療後の変化をチェックしてもらうことができます。必要なときには修理をしてもらい、コンポジットレジンを用いて治療した歯を長く使い続けていってください。

引用参考文献:nico 2013年11月号

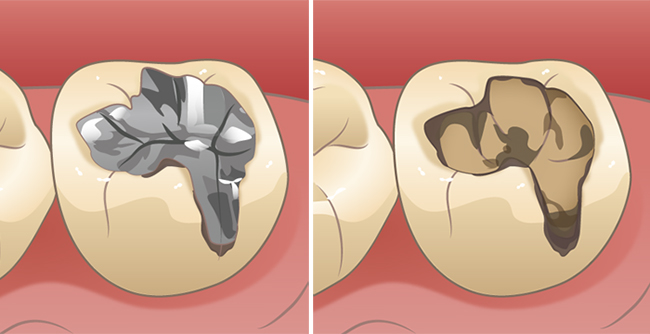

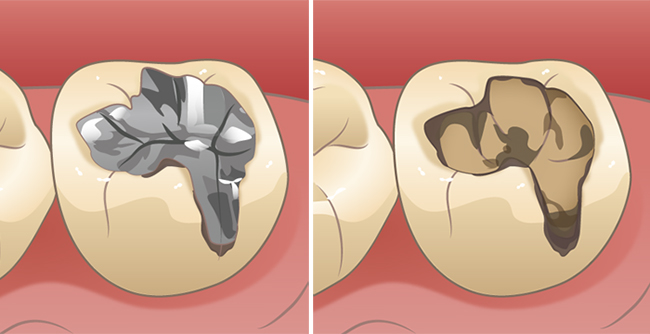

つめ物、かぶせ物や、かぶせ物の下の金属の土台などに使用した材料は年月とともに劣化します。

またその劣化した状態のまま放置するとさまざまな影響がでてきます。

切実な、痛みの問題

痛みは本来、「からだになにか異常事態が起きているよ」と教えてくれる、ありがたい警報です。痛みが起きることで、私たちは病気の存在に気づくことができます。そして、痛みを止めるため治療を早く受けなくては、と考えます。逆に、痛みの出にくい病気の場合、かなり悪くなるまで気づかずに過ごしてしまうことも多いでしょう。

とはいえ、実際に痛みが起きれば、ありがたいどころか、私たちはたいへん苦しめられます。なかでも歯や、歯の周囲で起きる細菌感染による痛みはたいへんつらいもので、歯科医院には「一刻も早く痛みを止めてほしい」という切実な患者さんがおいでになります。私たち歯科医師は、できるだけ早くその痛みを止めてさしあげたいと、毎日奮闘しています。

神経を取れば痛くなくなる?

「歯の痛み」と聞いて、誰もがまず思い浮かべるのは、歯の中の神経(歯髄)でしょう。痛みを伝える器官としてよく知られています。大きなむし歯の治療をするときに「神経を抜いた」とか「神経を取った」などとよく言いますが、これは、細菌に感染してもはや生き返ることのなくなった歯髄を取り除き、歯の中をきれいに掃除して殺菌する治療のことです。

当然ながら、歯髄を取れば、歯のなかには痛みを感じる受容器がなくなります。そこで多くのかたは「神経を取ったのだから、ピタリと痛みがなくなるはずだ」と考えがちです。また、治療が終わってすぐに違和感が消えないと、「治療が失敗したのでは?」と心配になってしまう方もおられるかもしれません。

神経以外も痛みを感じる

でも実は、歯の内部だけでなく歯の周りにも、三叉神経につながった神経のネットワークが網の目のように広がっています。歯髄はそうした神経のネットワークのほんの一部にすぎません。歯髄を取り、歯の内側の炎症を取り除く治療が成功していても、もしもその歯の外側まで細菌感染が及んでいたら、その炎症がからだの免疫によって押さえ込まれるまでは、歯の外側にあるセンサーが警報を出し続けます。

歯科の病気の多くには、痛みはつきもの。しかし、その痛みの原因や症状はさまざまで奥が深く、なかには原因が取り除かれても続くような一筋縄ではいかないものもあります。そこで本特集では、患者さんを不安にする歯の痛みについてお話しします。納得し落ち着いて歯科治療を受けていただくための一助になれば幸いです。

引用参考文献:nico 2013年1月号

「歯が痛い!」を止めるために

歯の痛みとは、つらく耐えがたいもの。私の歯科医院にも、痛みで眠れない、噛めないという患者さんが連日おいでになります。そして、痛みを止めてほしい、歯を残したい、という切実な思いをお話しくださいます。それでは、どうすれば痛みを止め、深刻な細菌感染を起こした歯を残すことができるのでしょうか?

「歯が痛い」とは、「歯の内部やその周辺で異常事態が起きている」と感知した神経のアラームが「ON」になっている状態。トラブルの発生を脳に伝え、教えてくれているわけですから、それ自体は悪いものではありません。むしろ、体内で起きている異常を知らせてくれている、ありがたい警報です。ただ、鳴りっぱなしではたまりません。なんとかして止まってほしい。そこで必要とされる治療の1つが歯根の治療です。

細菌を除去し治癒力を引き出す

歯根の治療とは、アラームが作動してしまう原因をしっかり取り除くというもの。歯の内部であばれている細菌がアラームのなる原因を作っているのですから、神経の通っていた歯の内部を清掃し、細菌感染を除去し、しっかりフタをします。

そして歯科医師ができるのはここまで。やれるだけのことを精いっぱい行い、しばらく待っていると、ジャマものがなくなることで、患者さんのからだの治癒力によって炎症が治まり、いつしかアラームが「OFF」になります。その結果、痛みが引くというわけです。

私たち歯科医師の仕事は、とにかく歯のなかで繁殖している細菌を徹底的に除去する、ということに尽きます。麻酔や痛み止めによってアラームを解除しても、その効果は一時的で、根本的な解決にはなりません。原因を除去すれば、患者さんのからだの治癒力により痛みが止まり、うまくいけば抜歯を回避することができて、その歯を長く使い続けることができるのです。

歯の救う最後の手段として

技術的にはたいへん細かく困難な治療で、しかも治療結果は患者さんご自身の治癒力や、全身の健康状態にも影響を受けるため、成功するケースばかりではありません。しかし、成功すれば歯を残すことができ、患者さんにとって多大なメリットがあります。本誌では、みなさんの歯の内部をどんなふうに治療していくのか、その行程からご紹介していきます。

引用参考文献:nico 2012年10月号

ニーズに応える治療法って?

天然歯の健康美を大事にしたいというかたが近ごろ増えているなと実感します。診療室においでになる患者さんも「痛くない治療を」というだけでなく「できるだけ削らない治療を」「白く自然に見える治療を」と、積極的に要望する時代になりました。

そんななか、患者さんのニーズに応えて、歯科治療も劇的に進化しつつあります。小さなむし歯の詰め物の治療に用いられてきた、アマルガムという長い歴史をもつ金属の充填材の国内生産が2006年に終了。それに替わる修復材として、コンポジットレジンというプラスチックとセラミックからできた白い歯科材料を用いた充填材が、急速に広まっているのです。

日本生まれのハイテク素材

従来使われてきたアマルガムやインレーと根本的に違うのは、接着材を修復する歯に塗ることによって、歯に浸み込んだ接着材とコンポジットレジンがバッチリ接着する点です。従来の歯の詰め物は、確実に機能させるという究極の目的のために、その詰め物(充填材やインレー)を取れにくい形に作り、歯をそれに合う形に削ってはめ込む必要がありました。でも歯と直接接着してくれるならその必要はありません。あまり削らないですむ分、治療の痛みは軽減されます。しかも目立たない色で修復できます。みなさんの理想とする歯科治療が、部分的にはすでに実現されているのです。

治療法ごとに、症例に限界も

ただし、コンポジットレジン充填は、技術的にたいへんハードルが高い治療のため、適用可能な症例が限られるのが残念なところです。たとえば、歯の外形が壊れてしまっているような場合。白い材料を盛り上げて歯の形を作り上げるとなると、それはまるで、ミクロの彫刻家の仕事になります。

お口のなかはもともと、ほんの細い髪の毛が入っても不快でたまらないほど鋭敏です。そんな場所にある歯を精巧に修復するには高度なスキルが必要です。しかも、作業しにくいお口のなかで、限られた時間で作り上げなければならないのですから、なかなか難しい治療なのです。

しかしこうした技術を、日本人ならではの器用さと忍耐力、そして集中力で習得した歯科医師が最近急速に増えています。

とはいえ、あまり大きなむし歯にはクラウンの治療が適用となり、コンポジットレジン充填が可能な場合でも、大きな治療では自費治療になることがほとんどです。小さな治療をご希望なら、受診はお早めに。定期的に歯科健診を受けていると安心です。

引用参考文献:nico 2012年9月号

大切な歯をいろいろな理由で抜歯しないといけなくなったときに、その後の補い方として

1.ブリッジ

2.部分床義歯(ぶぶんしょうぎし、小さい入れ歯)

3.インプラント

のどれがいいのか?という説明が歯科医院であると思います。

1.2.は健康保険の範囲内での処置、3.は自費での処置と

費用からは大きく2つに分かれます。

今回はこの中の “ ブリッジ ”について書きます。

ブリッジとは、失った歯の隣りの歯を土台にして、被せものとダミーの歯を連結して作ってある補綴物(ほてつぶつ)をかぶせてガッチリと固定する治療法です。

ちょうど、橋脚に支えられて架かっている橋と同じような構造なので、 “ ブリッジ(橋) ”とよばれています。

この橋脚の役割をしている歯を 「 支台歯(しだいし) 」とよんでいますが、患者さまの歯を削った土台部分で、噛む力を受け止めて連結したクラウンとダミーを支えるという、大変重要な役割を果たしています。

この支台歯が歯周病になって動いてしまうと、噛む力に耐える十分な強度がなくなります。

失ってしまった歯の役割を補っておいしく食べる機能を果たすには、ブリッジがお口の中でグラグラしてしまっては困ります。

なかでも奥歯には、数十キログラムにも及ぶ力がかかりますので、耐久性抜きにはブリッジ治療はできません。

そこで、

①.失った歯の種類(生えていた場所)

②.歯を失った原因

③.これまでの治療経過

④.失った歯とその周りの状況

⑤.患者さまの希望

などをもとにして、より良い予後のために総合的に診査・診断を行います。

ブリッジの支台歯は、たとえば今まで3本の歯で受け止めていた力を真ん中の歯が失われることによって、2本の“ 支台歯 ”が分担して支えていかなければならないのです。

「 ブリッジの治療 」というと、ついクラウン(被せもの)やダミー部の形や色など、いわゆる “ うわもの ”に目がいってしまいますが、実際はそれらを支える縁の下の力持ちの存在の “ 支台歯 ”がもっとも重要なのです。

「 ブリッジはどれくらいもちますか? 」

という質問がよくありますが、快適に長くお使いいただくためには、“ 支台歯 ” の健康がカギとなります。

つまり、治療した(削った)歯は、健康な歯よりもむし歯に再度なったりする危険度もアップします。なので、今まで以上のお手入れが重要になるのはいうまでもありません。

こたえは、 「 お手入れ次第 」 なのです。

また被せていたりすると、外は被せものの形が変化しないので、自分だけでは、中の状況が分かりにくくなります。

歯科医院での定期的な健診を受けることにより、間違いなく、詰めものや被せものは、長く持つようになるということはいえます。

歯医者さんで、この前型を採ったので

“ 今日は詰め物や被せ物が入る日 ”

っていう場合に、歯医者さんで予定と違う場合(今日はセットしてくれなかった)ってあると思います。

この場合に患者さまの立場としてはどう考えるのでしょうか?

まず、原因としてはいろいろなことが考えられます。

1.歯型を採るときのエラー

2.石こうという模型をつくる材料を歯型に流すときのエラー

3.模型上で詰め物、被せ物を製作するときのエラー

などで入らない場合などです。このエラーが調整の範囲内であれば、セット時に入る場合がほとんどです。

ただ、やはりわずかな頻度で、このままセットすると詰め物や被せ物とのすき間が大きくなり、2次的にむし歯になりやすくなることが考えられる場合は、当医院では現状を説明します。

“ 模型上ではこのようにピッタリなのですが、お口の中で合わせると、ほんの少しのすき間ですが、2次的にむし歯になる可能性がありますので、申し訳ないですが、再度型を採って仮のふたをして、次回セットしていきます ”

・・・と。

ただ、この場合でも患者さまは

ここは下手なんだ~

と感じられる方もいらっしゃると思います。

それは確かにエラーがあり、患者さまにご迷惑がかかっているのですが、患者さまのことを考えてのこの現状での最善の処置として行っています。

少しのすき間くらいならセットしてしまえば分からないからいいか、という考えが自分として最も嫌なことなので。。。

少しでも自分の考えが伝わっていただけるとありがたいです。