歯周病と糖尿病との関連を何回か書きましたが、歯周病をもつ糖尿病の患者さまは、歯周病の治療を行うと血糖値が改善することをご存知でしょうか?

ただ、これはすべての患者さまにあてはまる訳ではなく、重度の歯周病の患者さまの方が改善する傾向があるようです。

では、なぜ歯周病の治療を行うと血糖値が改善するのでしょうか?

それは、歯周病局所から全身へ飛び火する炎症物質の量が減少してインスリン抵抗性が一部改善されるためであると考えられます。

そのため、糖尿病の患者さまは、歯周病の治療が糖尿病の治療にもつながることを認識し、一度歯科医院で歯ぐきのチェックを行い、歯周病がある場合には、積極的に治療をすることをおすすめいたします^^

( 今回の記事は

『 月刊 糖尿病ライフ さかん 1月号 』

を参考に記載しています。 )

「口呼吸のはじまり」

空気の通り道である気道がつまってしまった場合に起こる問題として、

・こどもの睡眠呼吸障害

・IQへの影響

・アレルギー

・耳の問題

・悪い歯ならび など があり、

さらに、「習慣」の変化があります。

「習慣」とは、早寝早起きや、歯みがきのように、長い間くりかえし行ううちに、そうするのが決まりのようになってしまうこと。

口呼吸は、気道がつまってしまった結果、後から獲得されたものですが、気道がつまってしまった場合に気道を広くするためにはじまる習慣だそうです。

もっとも重要なことは、気道が狭くなると、発達の異常が起こることもあるということです。

また鼻づまりはなくても、口呼吸になっている子供たちは1000人調べた結果で30%近くいたそうです。

ただし、気道がつまっていない口呼吸の「習慣」は、物理的に気道がつまっているわけではないので改善することができる、可能性も高いということ!

さらに昔から、口呼吸している人のことを、

英語で mouth breather

というんですが、この言葉には 「あほ」 という意味もあるそうです。。。

意識していない呼吸の習慣にも、気をつけないといけませんね!

いずれにしても、この時期口呼吸になっている方も多いと思いますが、気になったら耳鼻咽喉科の受診もおすすめいたします ^^

「 むし歯は我慢していたら痛みがなくなった! 」

ごくたまにこういう話を聞きますが、いったいどういうこと???

結論から言うと

『 むし歯は決して自然には治癒しない 』

ということ!!!

では、なぜ痛みが引いてしまうことがあるのでしょうか?

「 歯の神経 」

って聞いたことがあると思いますが、この神経は、 「 エナメル質 」 や 「 象牙質 」 という

「 感覚のない 」

資質で覆われています。

つまり、むし歯で歯が激しく痛むというのは、むし歯がこうした歯質を溶かし神経まで到達しているということなのです。

では、これを放っておくとどうなるのでしょうか?

神経がむし歯菌に侵されると、はじめは激しい痛みを感じますが、それでも放置するとやがて神経が死んでしまい痛みをかんじなくなってしまうのです。

しかし、これはもちろん決して

むし歯が治った

わけではなありません!

神経が死んでしまって痛みを感じなくなっただけで、むし歯菌が歯を溶かし続けていることに変わりはないのです。

神経が死ぬときには、その周囲に栄養や血液も到達しなくなるのですが、死んだ臓器としてそのままそこにとどまっていられるのは、すべての中で 「 歯 」 だけなのです。

つまり、放置し続けるとやがて

歯がボロボロになって根だけになり使い物にならなくなってしまいます!

むし歯になったら放置しない!!!

ちょっとでも

「 しみるかな? 」

と思ったら、歯を守るためにも早めの歯科医院受診をおすすめいたします。 ^^

「 健康寿命 」

という言葉は、最近 「 平均寿命 」 に加えて最近よく用いられるようになってきました。

また 「 健康長寿 」 とは 「 健康寿命 」 が長いことです。

「 健康寿命 」 にはさまざまな定義があり、

◎ 労働や家事、社会参加に支障がないこと

◎ 知的、認知機能に障害がないこと

◎ 療養病棟や介護老人施設などの施設に入所していないこと

などをまとめて、

日常的に介護を要せず、自立して生活を営める生存期間

と理解されています。

長い生涯を健康な状態を維持したまま死を迎えるのは理想ですが、通常は晩年には不健康な状態を抱えることも少なくないと思われます。

なので、少しでも健康寿命を延ばすということが重要な課題ですが、そのためには要介護状態にならないことが大切になります。

要介護状態になる3大要素は

脳卒中、 認知症、 高齢による衰弱

といわれ、この3つだけで全体の5割以上を占めます。

それを踏まえて老年医学的に克服すべき課題として挙げられているのが、

ロコモティブシンドローム(運動器症候群)や骨粗しょう症、虚弱などの予防

です。

で、要介護にならないために重要なこととしては

低栄養の予防、口腔機能向上、筋力の向上

の3つが挙げられます。

この中で、口腔機能について言うと、一般的に大人の歯の数は親知らずを除くと28本ですが、一番近い2011年の歯科疾患実態調査では20本以上の歯を持つ人の割合は、この20年間で増加傾向にあります。

20本以上の歯を持つ人の割合は、60歳までは女性が多く、60歳以上では男性が多い傾向にありました。

また80歳の歯の数は平均で14本。

80歳で20本以上という目標には届いていませんが、全体の38%程度と推定されます。

さらに口と全身の健康について、歯を失うこととの関係を調べた結果では、

脳卒中に関しては失った歯の数が多いほど発症の可能性が高い

ことが分かりました。

日本人の亡くなる原因として3番目に多い肺炎でも、失った歯の数がゼロから9本の人たちと比べて、10~19本失った人は2.46倍、20~28本失った人は2.37倍死亡の可能性が高まるとの結果も出ています。

それほど食に直接かかわる歯が多くあるか、どうかが死にも直結しているということなのですね!

それまでにできることは、今のうちからの定期検診による予防が重要になりますのでかかりつけ歯科医院を受診しましょう^^

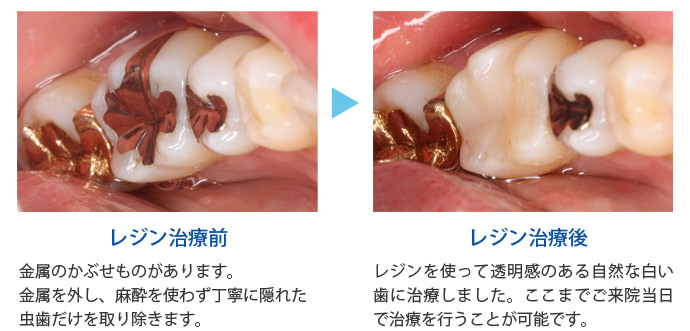

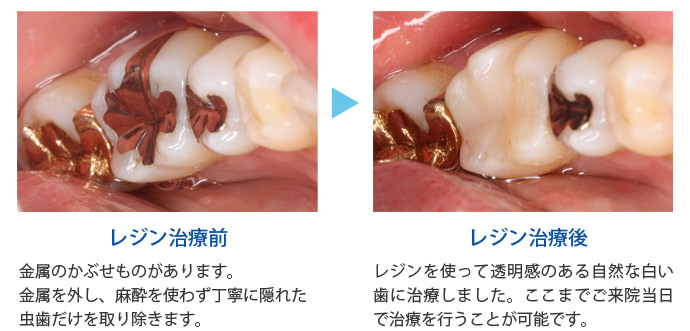

健康保険内でできる範囲の白いつめものの治療で知られる

“ コンポジットレジン修復 ”

いまや、接着技術を用いたこの治療法なしでは患者さまのご希望に応えることができないほど、歯科治療にとって必要不可欠な治療法になっています。

患者さまにとってのうれしいメリットは、なんといっても詰め物が目立たないこと、しかもその日のうちに治療が終わります!^^

このコンポジットレジンという材料を使う治療では、材料を直接歯に詰めたり盛ったりして修復します。

そのため金属やセラミックなどの詰め物(CERECで製作する場合は例外ですが。。。)のように型取りをして模型上で製作する必要がないので、もちろん型取り後の装着のための再度来院せずにすみ、白い治療がその場ですむことは、この治療の大きな魅力です。

また、もう一つの大きなメリットはみんな苦手な歯を削るキーンというタービンの機械音をあまり聞かなくてすむことです。

このコンポジットレジン修復では、接着技術という歯と材料がピタリとくっつく方法を使うので、詰め物がとれないように、という維持形態をつくるために穴の形を削って拡げる必要がなく、削る量をぐっと少なくすることができます。

そのため、治療後の歯の寿命にとってもよいのはもちろん、歯医者さん嫌いの元凶になっている

「 歯を削る音 」

を必要最小限に抑えることもできます。

この材料が成熟してくるにつれ、治療の応用範囲も広くなり今では小さなむし歯の治療はもちろんのこと、かなり大きく欠けた歯を審美的に修復する治療まで幅広く用いられています。

ただ、このように応用範囲が広いコンポジットレジン修復ですが、残念ながら欠損やむし歯の病巣の範囲があまりに大きいとこの方法よりも、被せ物をするなどした方が適切な場合もあります。

そこで、大きな治療が必要になるまで放置をせず、より小さな治療ですむように、また新たな治療が必要にならないように治療後は定期的なメインテナンスをしましょう^^

それにより修復した治療後のきれいな状態が長続きしますし、修復箇所の摩耗などの自分では気付くのがむずかしい治療後の変化をチェックしてもらうことができます。

《 今日の記事は nico 2013年 11月号 を参考に記載しています 》

白い治療の魅力って?

白い詰め物の治療として知られるコンポジットレジン修復。いまや、接着技術を用いたこの治療法なしでは患者さんのご希望に応えることができないほど、歯科治療にとって必要不可欠な治療法になっています。

患者さんにとってうれしいメリットは、なんといっても詰め物が目立たないこと。しかも、その日に治療が終わります。

コンポジットレジンを使う治療では、材料を直接歯に詰めたり盛ったりして修復します。そのため金属やセラミックの詰め物のように、型を取って制作する必要がありません。型取り後、装着のために再度来院せずにすみ、白い治療がその場ですむことはコンポジットレジン修復の大きな魅力でしょう。

そしてもうひとつ大きなメリットがあります。それは、みなさんが苦手な、歯を削るキーンというタービン音をあまり聞かなくてすむことです。

コンポジットレジン修復では、接着技術という、歯と材料がピタリとくっつく方法を使います。詰め物が取れないように穴の形を削って拡げる必要がなく、削る量をぐっと少なくすることができます。治療後の歯の寿命にとってよいのはもちろん、歯医者嫌いの元凶になっている「歯を削る音」を最小限に抑えられるのです。こうした特徴をもつ治療は、じつは現代が生んだハイテク材料に支えられています。

定期的なメインテナンスで治療長持ち!

材料の成熟とともに、治療の裾野は一気に広がりました。現在では、小さなむし歯の治療から、かなり大きく欠けた歯を審美的に修復する治療まで、幅広く用いられています。

このように応用範囲が広いコンポジットレジン修復ですが、残念ながら欠損やむし歯の病巣の範囲があまりに大きいと、きちんと歯を削って被せ物をするなどして治療する方法を選択したほうが適切な場合もあります。

そこで、大きな治療が必要になるまで放置をせず、より小さな治療ですむように、また新たな治療が必要にならないように、治療後は定期的なメインテナンスをはじめましょう。日ごろから歯科医院でクリーニングを受けていると、治療後のきれいな状態が長続きします。また修復箇所の摩擦など、ご自分では気づくのが難しい治療後の変化をチェックしてもらうことができます。必要なときには修理をしてもらい、コンポジットレジンを用いて治療した歯を長く使い続けていってください。

引用参考文献:nico 2013年11月号

顔にはたくさんの筋肉がありますが、筋肉が衰えると

シワやたるみなど気になる美容面だけでなく、全身の健康にも影響を与えることが分かっています。

Q1. むし歯の一番少ない国は???

A1. ガーナ

・・・ガーナはむし歯ゼロに限りなく近く、チョコレートで有名なので意外かもしれません!

ただ、ガーナの国の方々はとても貧しいために原料のカカオを作ってはいても、チョコなどの甘いものはほとんど口にできないためにむし歯が少ないといわれています。

キシリトールで有名な歯科先進国のフィンランドがNo.1と思われる方も多いですが、ここもむし歯は少ないのですがNo.1ではありません!

Q2. 人口に対して歯医者さんの数が多い国は???

A2. キューバ

むし歯があると宇宙に行けない!!!

これはうそのような本当の話です。

というのも宇宙服の中は気圧(気体の物を押す力)が低くなっています。

治療した歯が再びむし歯になって詰め物と歯にすき間ができると気圧の差で内圧があがったりすると歯が急性化して痛んだりすることがあるからです。

治療したくても宇宙に歯医者さんはいないし、歯の痛みで大事な作業が進まなくなってしまったら大変だからです。

なので、宇宙飛行士になるにはきちんと検診を受けてむし歯を」作らない、直しておくのが鉄則になります^^

宇宙空間の無重力状態では、だ液がお口の中でうまく流れないため、実験では地上と比べると約40~50倍以上もむし歯菌が増えた、というデータがあります。

さらに宇宙では、歯が磨けても無重力のせいで水で口をゆすぐことができません!

水を吐き出すとお口の周りにくっついて息ができなくなったり、ふわふわ飛んだ水が精密な機械に入り壊れたりする危険もあるのです。

そのため歯磨きが終わったら、そのまま飲み込んだり、口にタオルを入れて吸い取ったりしなければならないそうで、地球では当たり前のことも宇宙では大変そうですね。。。

ちなみに宇宙飛行士を選ぶ基準にも

『 食べ物を十分に噛める歯 』

『 はっきり発音できること 』

というのがあり、宇宙飛行士も歯が命! ^^

大切な歯を守るために、当医院でもできるだけ

「 抜かない・削らない 」

治療を心がけています。

しかし、場合によっては止むをえず抜歯しなければならない時もあります。

それってどんなとき???

1. ひどいむし歯

・・・むし歯がひどく、歯の神経も死んでしまっているような歯は残念ながらかぶせてもすぐ外れる可能性が高いため残すことができません!

また歯の根の先に病巣ができて、感染が全身に広がる可能性が高い場合も同じで、通常ならば抜歯した方がいいです。

2. 末期状態の歯周病

・・・この状態では歯を支える骨が溶けてしまうので、歯は大きくグラグラして周囲の健康な歯や歯肉にも炎症が広がるおそれがあります。ここまでくると歯を助けることは困難なので自然に抜ける場合もありますし、抜歯する場合もあります。

3. 修復できない破折

・・・歯の冠や根の部分が破折し修復が難しい場合は、噛む力に耐えられないだけではなく、周囲の歯や組織にも悪影響を与えるため抜歯した方がいいです。

4. 歯が歯肉に埋まっている

・・・歯肉の中に埋まっている歯や捻じれて生えてくる歯で、隣の歯の萌出や噛み合わせに問題を起こすような場合も抜歯した方がいいです。

5. 歯ならびのため

・・・矯正治療をする場合に総合的な判断のもとで抜歯をする場合があります。

また、乳歯が永久歯に生え変わるのをジャマをしている場合も乳歯を抜歯する場合もあります。

6. 親知らず

・・・親知らずが周囲の歯に圧迫を与えていたり、半分だけ生えてきて炎症が起きやすかったりする場合にも予防のために抜歯する場合があります。

このように抜歯をしなければならない理由はさまざまですが、いずれの場合も今後のお口の健康を考えての処置になります。

とはいえ、やはり自分の歯を失いたくないというのが本音だと思います。

できることなら抜歯をしないで済むように、普段からお口の健康に気を配りましょう^^