大切な歯を守るために、当医院でもできるだけ

「 抜かない・削らない 」

治療を心がけています。

しかし、場合によっては止むをえず抜歯しなければならない時もあります。

それってどんなとき???

1. ひどいむし歯

・・・むし歯がひどく、歯の神経も死んでしまっているような歯は残念ながらかぶせてもすぐ外れる可能性が高いため残すことができません!

また歯の根の先に病巣ができて、感染が全身に広がる可能性が高い場合も同じで、通常ならば抜歯した方がいいです。

2. 末期状態の歯周病

・・・この状態では歯を支える骨が溶けてしまうので、歯は大きくグラグラして周囲の健康な歯や歯肉にも炎症が広がるおそれがあります。ここまでくると歯を助けることは困難なので自然に抜ける場合もありますし、抜歯する場合もあります。

3. 修復できない破折

・・・歯の冠や根の部分が破折し修復が難しい場合は、噛む力に耐えられないだけではなく、周囲の歯や組織にも悪影響を与えるため抜歯した方がいいです。

4. 歯が歯肉に埋まっている

・・・歯肉の中に埋まっている歯や捻じれて生えてくる歯で、隣の歯の萌出や噛み合わせに問題を起こすような場合も抜歯した方がいいです。

5. 歯ならびのため

・・・矯正治療をする場合に総合的な判断のもとで抜歯をする場合があります。

また、乳歯が永久歯に生え変わるのをジャマをしている場合も乳歯を抜歯する場合もあります。

6. 親知らず

・・・親知らずが周囲の歯に圧迫を与えていたり、半分だけ生えてきて炎症が起きやすかったりする場合にも予防のために抜歯する場合があります。

このように抜歯をしなければならない理由はさまざまですが、いずれの場合も今後のお口の健康を考えての処置になります。

とはいえ、やはり自分の歯を失いたくないというのが本音だと思います。

できることなら抜歯をしないで済むように、普段からお口の健康に気を配りましょう^^

乳歯と永久歯が両方ともにお口の中にある時期を

混合歯列期(こんごうしれつき)

といいますが、混合歯列期は一生に一度だけ経験する大変動期です。

また、この時期はお子さんのお口の健康にとって大変リスクの大きい時期でもあります。

永久歯の生えたての歯はやわらかくむし歯菌の出す酸に弱いうえ、生えかけの奥歯は噛み合わせが低いので、今までの乳歯だけある時と同じようにブラッシングしてもなかなかブラシが届きにくいのです。

さらにグラグラする乳歯の周りには隙間ができプラークがたまりやすく、歯ぐきもデリケートでブラッシングがとても難しくなるので、生えてすぐの永久歯をむし歯にしてしまうお子さんもめずらしくありません。

ただし、困難なこの時期を越えれば歯は徐々に硬く丈夫になっていくため、歯が生えそろえば歯みがきもグッと楽になります。

永久歯をむし歯から守り、歯並びの悪化を防ぐための対策をするならば、だいたい6歳ごろからはじまる混合歯列期をどう過ごすか(定期的なメインテナンスの開始時期)が重要になってきます。

できれば、この少し前の3~4歳から定期的なメインテナンスをはじめられると一番いいと思います。

ただ、もし乳歯にむし歯ができていても混合歯列期がはじまるまでにお口の中の環境を改善できれば、生え変わった永久歯をむし歯ゼロで守っていくことも十分可能です。

さらに乳歯列のころからお子さんの成長過程を見守らせていただくメリットは他にもあります。

それは、子供の歯並びが将来大丈夫なのか?あるいは悪くなる兆候があるのかを専門的な目で診て、問題が起きはじめる前に診断することができるからです。

もし悪化が予測される場合は、成長過程を見ながらタイミングを見計らって咬合育成を開始でき、一生に一度のこの時期を歯並びの悪化を防ぐための切り札にすることができるのです。

子供の成長は待ったなしなので、日ごろから見守っていないとせっかくのチャンスを逸してしまう場合も少なくありません。

子供に 「 歯で苦労しない人生 」 をプレゼントするならば、ぜひかかりつけの歯科(ホームデンティスト)をもって、一生に一度の大事な時期を一緒に乗り越えていきましょう^^

《 今日の記事は nico 2013年 10月号 を参考に記載しています 》

マウスガードには、スポーツ店で購入できる市販のものと歯科医院で作るカスタムメードのものがあります。

“

痛みは本来、

「 体のなにか異常事態あり! 」

ということを教えてくれる、ありがたい情報です。

その痛みが起きることで、病気の存在に気付き、痛みを止めるために治療を早く受けよう!と考えます。

逆に、痛みがでにくい病気の場合(たとえば歯周病など。。。)は、かなり悪くなるまで気付かずに見過ごしてしまうことも多いです。

とはいえ、実際に痛みがでればありがたいどころか苦しめられます。

そのなかでも、歯や歯の周囲で起きる細菌感染による痛みはたいへんつらいものです。

「 歯の痛み 」 と聞いて、誰でもまず思い浮かべるのは、歯の中の神経(歯髄;しずい)でしょう!

これは痛みを伝える器官としてよく知られていますが、大kなむし歯の治療をするときに、

「 神経を抜いた 」 「 神経をとった 」

などとよく言いますが、細菌に感染してもはや生き返ることのなくなった歯髄を取り除き、歯の中をきれいに掃除して殺菌する治療のことです。

当然ながら歯髄をとれば、歯の中には痛みを感じる受容器がなくなります。

そこで多くの方々は

「 神経をとったのだから、ピタリと痛みがなくなるはずだ! 」

と考えがちです。

もしくは治療が終わってすぐに違和感が消えないと、

『 治療が失敗したのでは? 』

と心配される方もいるかもしれません。

でも実は、歯の内部だけではなく歯の周囲にも三叉神経でつながった神経のネットワークが網の目のように広がっています。

歯髄はそうした神経のネットワークのほんの一部にすぎません!

歯髄をとり歯の内側の炎症を取り除く治療が成功しても、その歯の外側まで細菌感染が及んでいたら、その炎症が体の免疫によって押さえ込まれるまでは、歯の外側にあるセンサーが警報を出し続けるのです。

歯科では痛みはつきもの。

しかし、痛みの原因や症状はさまざまでなかには原因が取り除かれても続くような一筋縄ではいかないものもあります。

《 今日の記事は nico 2013年 1月号 を参考に記載しています 》

一般の方々の歯医者さんのうわさなどでよく聞くのが、

『 あそこの歯医者さんは高いよね~』

って実際どうなの???

一般的な保険診療の場合は、治療の1つ1つに対して項目があり保険点数が決まっているので、結論からいえば

《 全国どこの歯医者さんでも、同じ治療を受けた場合は負担金は一緒 》

です。

なので、患者さまが感じる高い・安いというのは同じような治療であっても実際は微妙に処置内容が違っていたり、何本かまとめて処置したりしたときなどに詳しい説明がないと違いが分かりにくいのかもしれません。

また保険治療と自費治療についても、なかなか分かりにくい点もあると思います。

『 保険が適用される治療 』

保険が適用される治療(保険診療)は、健康保険の範囲内の治療を受けた場合に患者側の費用負担が0~3割で受けられる治療です。

「 だれでも平等に同じ費用で悪くなった歯を噛めるようにする 」 ことを目的とした治療に適用されます。

『 保険が適用されない治療 』

保険が適用されない治療(自由診療)は、歯科医院で独自に決められた治療方法に対して、患者側の費用負担が全額となる治療です。

「 見た目や噛む機能を向上させる 」ことを目的とした治療に適用されます。治療の必要な歯であっても、健康な歯であっても、より良い見た目にしたり、噛む機能を向上させる場合には、保険診療の対象外となります。

簡単に言えば、

・ 最低限の治療で済ませたい場合は保険内治療。

・ 見た目(仕上がりのキレイさ)や機能の良さを重視したい場合は保険外治療

と考えた方がいいと思います。

歯医者さんって治療期間が長い、などで通院面倒だなあって思うことがあると思います。

でも、治療を途中でやめてしまうと、抜かなくてもいい歯を抜くことになってしまうこともあります!

治療を途中でやめてしまった時に起きる3つの危険とは・・・

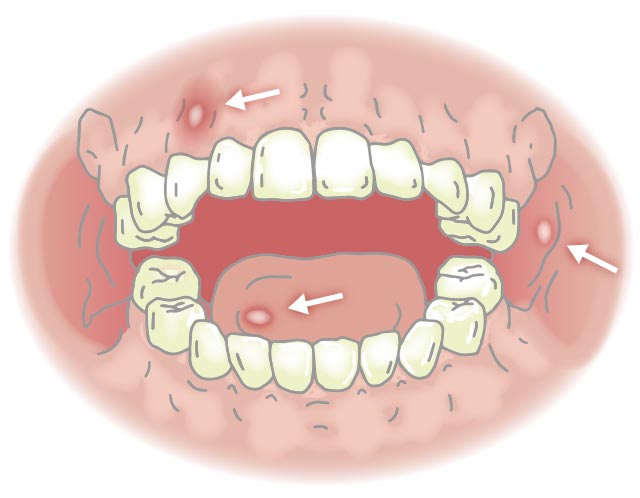

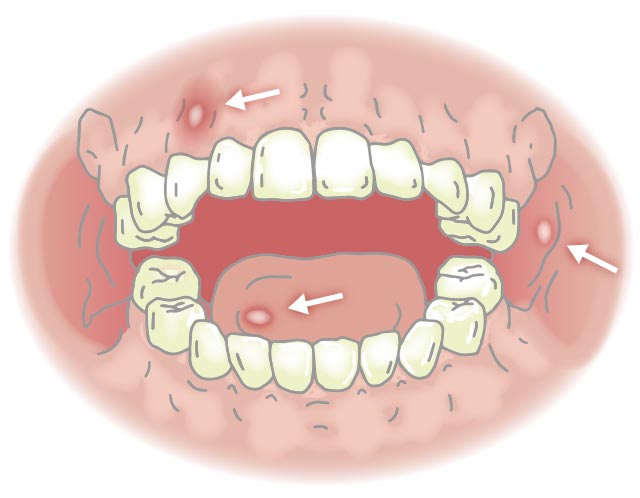

種類さまざまな 『 口内炎 』 。

おそらく、普通はポツッと白いものができて痛い

「 アフタ 」 とよばれるものを思い浮かべると思います。

これが、多くの方が経験する口内炎で、 『 口内炎 』 という言葉はこの代名詞のように使われることが多いです。

もともと 『 口内炎 』 とは、口の粘膜に起きる炎症の症状をかなり大雑把にひとくくりにして表現している俗称なのです。

なので、本来はアフタ以外にも

・ カンジダ

・ ウイルス感染による水泡

・ 誤って噛んでできたキズの炎症

・ 全身疾患の症状が口の中にできたもの

・ ガンに変化する前の病変

など数多くの粘膜トラベルが含まれます。

口内炎、じつは種類はさまざま!

「口内炎」という言葉を聞いて、みなさんはどんな病変を浮かべますか?おそらく、ポツッと白いものができて痛い「アフタ」を思い浮かべるのではないでしょうか。「アフタ」は多くのかたが経験する口内炎で、そのため「口内炎」という言葉は、「アフタ」の代名詞のように使われることも多いですね。

もともと「口内炎」とは、口の粘膜に起きる炎症の症状を、かなり大雑把にひとくくりにして表現する、とても便利な俗称なんです。「口内炎」と一般的に呼ばれる症状のなかには、アフタのほか、カンジダ、ウイルス感染によってできる水疱、誤って噛んでできたキズの炎症、それから全身疾患の症状がお口の中に出たもの、がんに変化する前の病変など、数多くの粘膜のトラブルが含まれます。

なぜ見た目が似るの?

ふだんあまり意識してはいませんが、私たちのお口の中には、ばい菌がいっぱいいます。楊枝の先にチョコっとついた程度のプラークのなかに、数億もの細菌がいるというのですから、トータルすれば相当の数になります。まして、お掃除をていねいにしていないお口の中には、たいへんな数のばい菌がいるはずです。

そのためお口の粘膜にできたキズ、水疱、前がん病変も、それ自体には炎症がなくても、二次的に感染を起こしやすいのです。お口に入ってきた硬い食べ物は粘膜をこすります。水疱はあっという間につぶれ、破れます。すると最終的にはどの病変も同じような炎症によって、同じような顔に見え、十把ひとからげに「

口内炎」と認識されやすい、というわけです。

粘膜チェックでお口もからだも健康に!

みなさんのお口の中にできた炎症は、ほとんどの場合、放っておいても平気なアフタやキズでしょう。ただ、さまざまな患者さんを診察している私たちは、「もっと早くに受診してくれていたらなあ」という深刻な場面にも少なからず出会うのです。

そこで口内炎ができたとき「これは大丈夫だな」とか、「何かヘンだぞ」と念のため疑ってみるポイントを覚えておいてください。粘膜の細胞は約2週間で入れ替わります。それを過ぎてもなかなか改善してこないというときには「なにかヘンかな?」と念のため疑ってみてください。

粘膜の健康は、からだの健康にとって大切なバロメーター。お口の粘膜の健康にも日ごろから目を向けて、お口とからだの健康を維持していきましょう。

引用参考文献:nico 2013年9月号

最近ちらほら聞くようになってきた

ドライマウス

ってご存知ですか?

自覚症状のない方も含めると全国で1000万人近くの方がかかっているのでは?とも言われています。

「 歯を白くきれいにしたいから 」

と歯ブラシでゴシゴシこすってはいませんか?

こすってとれるのは表面のステインとよばれる着色で、歯そのものの色は変わりません。

逆に過剰なブラッシングでエナメル質が薄くなると内側にある象牙質の色が透けやすくなり、むしろ黄色っぽく見えてしまうこともあります!

歯の色も健康も、ともに大切にしたい方には、歯質強化に役立つことでも近ごろ話題の

ホワイトニング

をおすすめします^^

“

“