神経に及んだむし歯は激しい痛みをともなうだけでなく、そのままでは歯を失うことになります。そんなとき歯を残す切り札となるのが「歯の根の治療」。歯にとっては心臓病の手術並みの大手術ですが、単に「歯の神経を取る」治療ではありません。

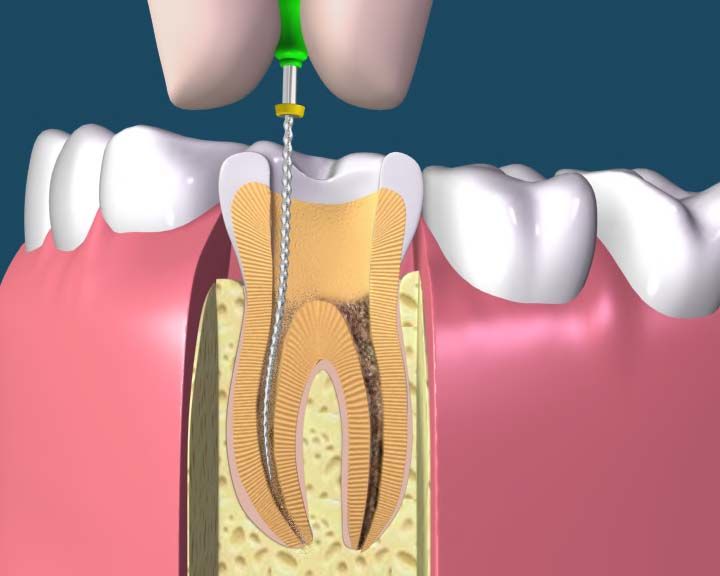

歯の根の治療は、「歯の内部の細菌感染を起こした部分をきれいに取り除く」治療です。歯の内部にある、神経がとおる管=根管の中を掃除するので「根管治療」ともいいます。取り除いた後は、細菌を新たに入り込ませないように、掃除した根管の内部を埋めます。感染した部分がなくなれば痛みもなくなっていきます。

とはいえ、感染部分をきれいに取り除くのは至難の技。根管は1mm 以下と非常に細く形も複雑。しかも相手はミクロの細菌。

ですから歯の根の治療は、歯科治療でもっとも難しい治療の1つとされています。

歯の根の治療(根幹治療の流れ)

歯の根の治療は、以下の流れで進みます。

①感染部分の除去

感染部分は細菌のかたまりですので、まずはこれを除去しなくてはなりません。むし歯(=エナメル質や象牙質の感染部分)を削ったら、死んだ神経(=根管内の感染部分)

を取り除きます。まち針のようなドリル状の器具を挿し込んで、少しずつ削ります。

②洗浄と消毒

除去したときには細かい削りかすが出ます。削りかすにも細菌が混じっているので、取り除きます。注射器状の器具で、消毒薬を根管内に行き渡らせて洗浄します。

③仮詰め

根管内に消毒薬を詰めて仮の封=「仮詰め」をします。仮詰めをしたあと、「痛みがなくなったからいいか」と、次の受診を先延ばしされるのはおやめください。仮詰めはあくまで「仮」のもの。劣化したり外れると、細菌がまた根管の中に入り込んで、治療が台無しになってしまいます。

④根管充墳

仮詰めを外して根管内の消毒薬を洗い流したあと、充墳材を詰めて根管を密封します。この処置は、内部を埋めて強度をもたらせるためではなく、取り切れずに残った細菌を封じ込めるのと、新たに外から細菌が入ってくるのを防ぐことが目的です。充填後は、歯を整形して仮歯を装着します。

⑤本番の被せ物を入れて治療終了

本番の被せ物ができあがったら、仮歯と入れ替えて治療終了です。仮歯を入れて噛めるようになったからといって、受診を先延ばしにしないようにしましょう。仮歯もあくまで「仮」のもの。劣化したり外れたりすると、根管の中にまた細菌が入り込んで、治療が台無しになってしまいます。

引用参考文献:nico2021年2月