「根っこの治療」って何ですか?

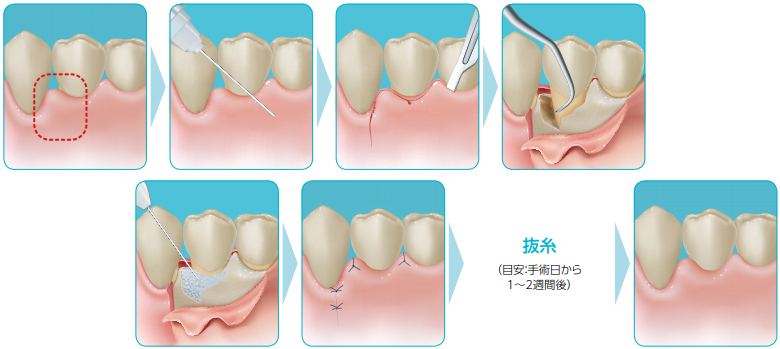

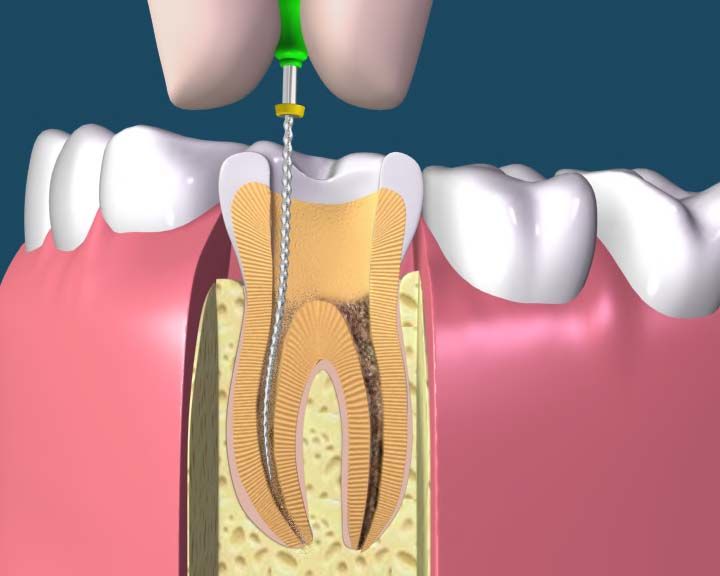

歯の根っこの治療とは、炎症を起こしている細菌を歯の中から徹底的に追い出し減らすことにより炎症を止め、治癒に導く治療です。針のような細い器具を用いて、歯の中にある極細の神経を取り除き、神経の通っていた細い管を掃除します。

ミクロの敵(細菌)との勝負です!

しかしじつはこの治療、歯科医師にとってもとても難しい治療です。というのも、闘いの相手が細菌なので、退治できたかを目で見て確認することができないのです。

しかも、患者さんによっては歯の中で神経が迷路のように枝わかれしていたり、ねじれていたり、大きくわん曲していたりしていて、一筋縄ではいかないケースもめずらしくありません。

こんな不利な条件下で、私たち歯科医師にできることといえば、歯の中を徹底的に掃除し、消毒して細菌を減らすことに尽きます。細菌を減らし、残った細菌が身動きできないようピタリと歯にフタをして活動を封じ込めることに成功すると、患者さんの自然治癒によって治っていくというわけです。

このように、根っこの治癒にはさまざまな困難がありますが、治療が成功したときのメリットはたいへん大きいです。なにしろ、抜くしかなかったはずの歯を、被せ物を被せて使い続けられるのですから。

治療の前に知っておいてほしいこと

根っこの治療には、痛みや違和感はつきもの。強い痛みから違和感程度のものまで含めると、6〜7割の患者さんになんらかの症状が出ることがわかっています。痛みのピークは48時間〜72時間で、2〜3日過ぎるとだいぶ楽になり、1週間もすれば患者さんの95%は痛みが治まっていきます。

歯科で処方された痛み止めの薬は、「痛くなってきたな」と思ったら、我慢せずに早めに飲みましょう。強い痛みを我慢すると、痛みに対する感覚が敏感になって、薬が効きにくくなってしまいます。

また、根っこの治療の間隔は、長く空いたとしても4週間以内にしましょう。根っこの治療では、掃除をした歯の管に細菌が入らないようにシャットアウトする封の役割が非常に重要ですが、治療途中の封は外して掃除することができる仮の封なのです。

仮の封の耐久期間は4週間程度といわれており、治療の間隔が1か月以上も空くと、封の隙間から細菌が入り、それまでの治療が無駄になってしまうことがあります。ですから、治療は間隔を空けずに終わらせましょう。

引用参考文献:nico 2017年6月